Buka kunci konten ini

MAKASSAR, Inspirasinusantara.id — Pagi belum genap hangat ketika Syahrir menggulung tali jaringnya di bibir dermaga Pulau Kodingareng. Perahu kayunya terombang pelan, nyaris tak bergerak. Laut di depannya tenang, tapi tak menjanjikan.

“Dulu, dari sini saja sudah kelihatan gerombolan tenggiri,” katanya pelan, menunjuk ke garis air yang pucat.

“Sekarang kosong.”

Di pulau kecil yang hanya berjarak sekitar satu jam dari Kota Makassar ini, laut bukan sekadar pemandangan melainkan urat nadi kehidupan. Tapi kini, urat itu seperti terputus.

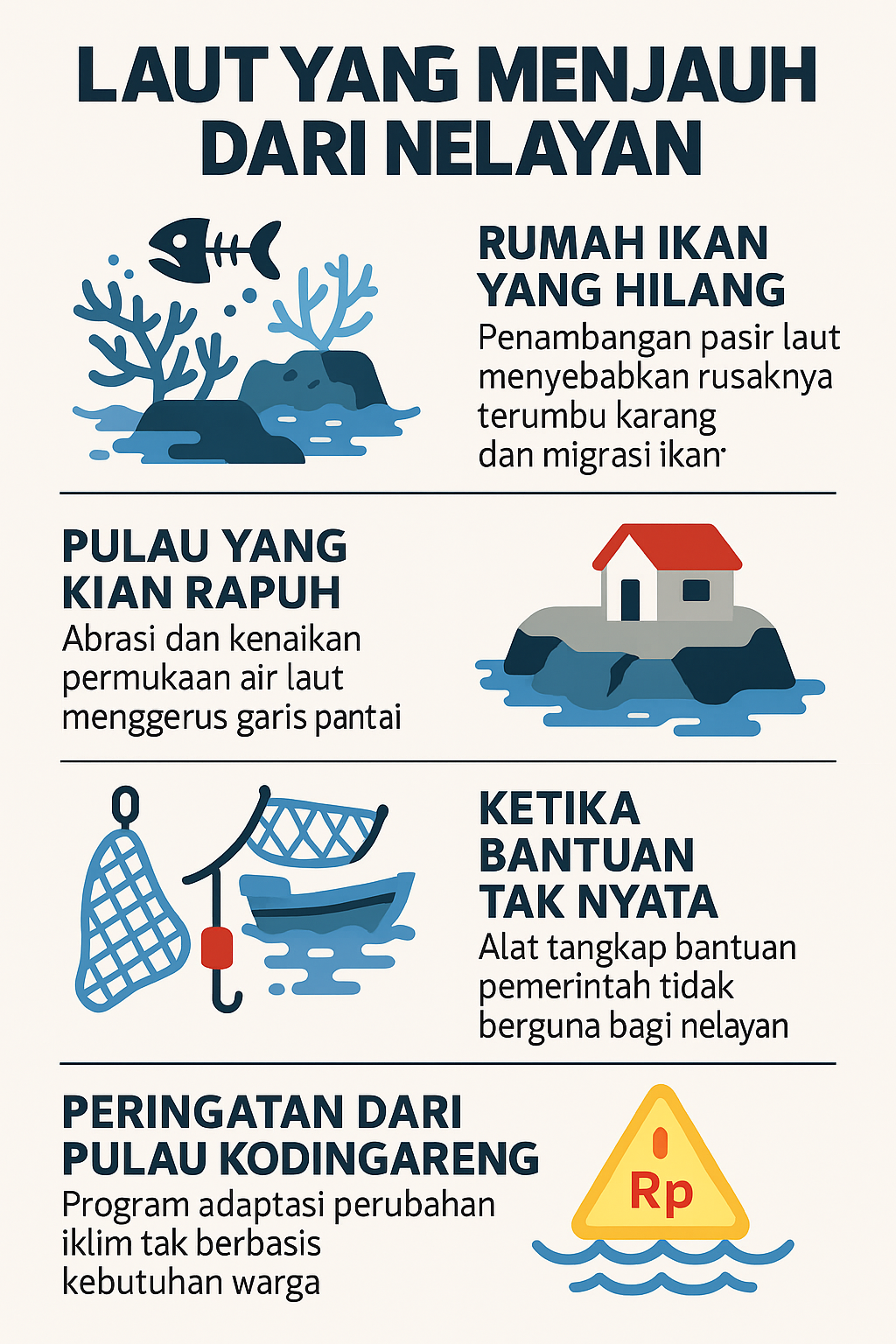

Sejak tambang pasir laut beroperasi di sekitar Kodingareng beberapa tahun lalu, warga perlahan kehilangan penghidupan. Nelayan tak lagi pulang dengan senyum atau ember penuh hasil tangkapan, melainkan tangan hampa dan cerita tentang laut yang tak lagi ramah.

Di tengah musim angin timur yang biasanya membawa berkah, wajah Syahrir terlihat murung. Ia menjadi saksi perubahan ekosistem laut.

Dulu, kata Syahrir, ia hanya perlu berlayar sejauh dua hingga tiga mil dari bibir pantai untuk mendapatkan tenggiri. Kini, ia harus menempuh delapan mil lebih.

“Jangan sampai copong-copong lain dikeruk juga,” ujarnya seraya menghembuskan napas berat, merujuk pada titik-titik penambangan pasir laut yang kian meluas.

“Mau ke mana lagi kita mencari nafkah?”

Tambang di Laut, Ikan Menjauh

Musim angin timur seharusnya menjadi masa panen tenggiri—ikan pelagis yang biasa naik ke perairan dangkal untuk bertelur di antara karang-karang. Namun sejak aktivitas penambangan pasir dilakukan di sekitar perairan Kodingareng, pola migrasi ikan berubah.

Baca juga: Wali Kota Makassar Prioritaskan Pembangunan Dermaga dan Kapal Antar-Pulau

Karang rusak, habitat tercerabut, dan hasil tangkapan menyusut drastis.

Menurut penuturan warga, nelayan papatte—sebutan untuk penangkap ikan dengan panah—dulu kerap memperoleh hasil melimpah karena ikan berenang ke perairan dangkal. Kini, ikan tak lagi “naik” karena habitatnya sudah rusak.

Baca juga: Wisata Lokal Sulsel Diserbu Pemudik, Arus Balik Lebaran Jadi Momen Liburan

“Tenggiri biasanya menaruh telurnya di karang. Kalau karangnya hilang, dia mau taruh di mana lagi telurnya?” kata Syahrir.

Pulau Kodingareng tak sendiri. Warga di Pulau Langkai, pulau kecil lain di gugus Kepulauan Spermonde, mulai memperketat wilayah tangkap mereka. Konflik pun mengintai.

Nelayan dari Kodingareng yang mencoba mencari ikan di dekat Langkai, terutama pemanah kerap dihadang.

“Mereka mulai menjaga wilayahnya. Ikan itu dekat sekali dari area Langkai,” jelas Syahrir.

Ekosistem Rusak, Iklim Berubah

Dampak dari penambangan pasir tak berhenti pada terganggunya habitat ikan. Warga mencatat perubahan yang lebih besar seperti gelombang laut yang semakin ganas dan abrasi pantai yang makin cepat.

Ombak kini lebih tinggi, dan karang-karang yang dulu menjadi pemecah gelombang di sisi barat pulau sudah rata dengan laut.

“Sudah tidak ada lagi penghalang ombak. Sekarang air bisa langsung naik ke daratan,” katanya.

Abrasi nyata di depan mata. Tiap tahun, daratan Kodingareng terkikis. Perubahan kontur dasar laut yang makin dalam akibat pengerukan pasir membuat laut di sekitar pulau tak lagi bersahabat.

Pelatihan Tanpa Pendampingan

Dalam kondisi yang kian sulit, program bantuan pemerintah dinilai tak memadai. Pelatihan-pelatihan singkat yang diberikan tak pernah diikuti dengan pendampingan jangka panjang.

“Cuman pelatihan to’ saja, dua sampai tiga hari. Setelah itu selesai, tinggal masyarakat disuruh mandiri. Tidak efektif yang begitu,” ujar Syahrir.

Ia mencontohkan, ketika musim barat datang dan cuaca buruk membuat nelayan tak bisa melaut, bantuan modal usaha kadang diberikan. Tapi karena tak ada keahlian alternatif, modal itu mati sendiri.

“Nelayan itu tidak bisa langsung berubah. Butuh waktu, butuh pendampingan,” ujarnya.

Beberapa istri nelayan mencoba bertahan dengan berjualan kue, namun itu pun tak cukup untuk menopang ekonomi keluarga.

Bertahan di Tengah Ketidakpastian

Meskipun tantangan datang bertubi-tubi, nelayan Kodingareng tetap melaut. Di sela cuaca yang memungkinkan, mereka memanfaatkan waktu untuk menangkap ikan.

Jika hasil tangkapan nihil, mereka berutang di kios-kios sekitar pulau, berharap bisa melunasinya setelah tangkapan membaik.

Pemerintah dianggap lamban mengantisipasi siklus tahunan yang sudah bisa diprediksi.

“Harusnya sebelum musim barat masuk, pemerintah sudah siapkan solusi. Jangan tunggu masalah baru datang,” kata Syahrir, menyindir kebiasaan pemerintah yang selalu reaktif, bukan proaktif.

Siapa yang Didengar?

Syahrir tahu betul, mereka bukan masyarakat yang anti-pembangunan. Mereka sadar kota seperti Makassar membutuhkan pasir untuk pembangunan. Tapi ia juga ingin agar regulasi berjalan adil.

“Kita juga butuh pembangunan, tapi jangan bikin sesuatu di kota lalu rusak yang lain. Itu tidak elok,” ujarnya pelan.

Harapan Syahrir sederhana, ada yang membawa suaranya ke telinga para pemimpin. Bukan hanya untuk menyelamatkan laut dan hasil tangkapan, tetapi juga masa depan sebuah pulau kecil yang selama ini dijaga dan dihidupi dari lautnya sendiri.

Ikan Pergi, Pulau Tergerus

Ketika para nelayan di Pulau Kodingareng tak lagi melihat kawanan tenggiri muncul di wilayah tangkap mereka, kegelisahan pun perlahan berubah menjadi kepastian. Laut yang dulu menghidupi mereka kini tak lagi bisa diandalkan.

Dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama, laut berubah—karena dua hal, tambang pasir dan krisis iklim.

“Setelah penambangan pasir laut, kerusakan yang terjadi bukan cuma soal fisik lingkungan tapi juga ekologi laut yang menopang ekonomi warga pulau,” kata Kepala Departemen Riset dan Keterlibatan Publik WALHI Sulsel, Slamet Riadi.

Bersama Lembaga Penelitian LP3M, WALHI melakukan asesmen tahunan pascapenambangan pasir laut di sekitar Kodingareng.

Hasilnya, kawasan yang dulunya menjadi terminal ikan—terutama tenggiri, komoditas unggulan ekspor—kini kosong.

“Ikan-ikan itu hilang karena rumahnya rusak,” ujar Slamet.

Ekosistem Laut yang Terdegradasi

Dalam laporan WALHI, penambangan telah menghancurkan terumbu karang dan dasar laut dangkal tempat ikan bertelur dan berkembang biak. Tapi tambang bukan satu-satunya sebab. Krisis iklim turut mempercepat hilangnya biota laut di kawasan itu.

“Pemanasan laut menyebabkan perubahan suhu ekstrem. Ikan-ikan itu adaptif. Mereka akan mencari suhu yang stabil,” kata Slamet.

Hasil monitoring menunjukkan, pergerakan ikan kini tak lagi bisa dipetakan berdasarkan musim dan arus biasa. Banyak spesies yang bermigrasi dari satu wilayah tangkap ke wilayah lain yang lebih stabil.

“Wilayah A yang dulu jadi lumbung, sekarang sepi. Ikan berpindah.”

Efek dari pergeseran itu sungguh terasa di Kodingareng. Nelayan yang dulu cukup melaut 3-5 mil dari pulau, kini harus merantau jauh ke Luwu, Banggai, Maluku, bahkan Kalimantan untuk tetap bisa hidup sebagai nelayan.

“Mereka tidak berhenti melaut. Mereka cuma dipaksa pergi lebih jauh.”

Pulau Lebih Rapuh dari Pesisir

Slamet menyoroti kerentanan komunitas pulau dibandingkan pesisir.

“Kalau di daratan, warga masih bisa beralih jadi tukang batu, ojek, buruh. Tapi di pulau, sejak kecil sampai tua, cuma tahu satu hal yaitu melaut.”

Di Galesong, daerah pesisir yang juga terpantau WALHI, warga masih punya pilihan profesi saat laut tidak lagi memberi. Tapi tidak dengan Kodingareng.

“Resiliensi mereka sangat rendah. Begitu laut rusak, habis semua,” ujar Slamet.

Abrasi pun menjadi ancaman tambahan. WALHI mencatat abrasi intens terjadi di dua lokasi: pesisir Galesong dan Pulau Kodingareng.

Di Galesong, garis pantai terkikis dari wilayah Beba (pelelangan ikan) sampai Desa Mangindara, Galesong Selatan. Sementara di Kodingareng, ombak besar makin mudah menghantam bibir pulau karena terumbu karang yang dulu jadi pelindung sudah mati.

“Kalau ini tidak segera ditangani, bukan mustahil pulau-pulau kecil itu akan hilang dari peta,” katanya.

Bantuan yang Salah Sasaran

Pemerintah, menurut Slamet, memang menunjukkan niat membantu nelayan beradaptasi terhadap krisis iklim. Tapi niat itu tidak diiringi dengan pemahaman lapangan. Ia mencontohkan program distribusi alat tangkap ikan di Kodingareng.

“Warga diberi alat tangkap, tapi harus dipasang maksimal 10 meter dari bibir pantai. Masalahnya, di situ tidak ada ikan,” ujarnya.

Nelayan akhirnya tak menggunakan alat itu. Sebagian malah menjadikannya pengait untuk tambatan perahu.

WALHI menganggap ini sebagai potret program yang gagal karena tidak berbasis kebutuhan nyata masyarakat.

“Itu alat yang mungkin cocok di wilayah daratan. Tapi di pulau, tidak berguna. Pemerintah tidak melakukan asesmen kebutuhan.”

Slamet menilai pendekatan yang terlalu birokratis dari pusat menjadi akar masalah. Menurutnya, program nasional sering tidak fleksibel. Harusnya disesuaikan dengan kondisi lokal.

“Kalau tidak, bantuan cuma jadi pajangan,” katanya.

Pembangunan Tak Ramah Laut

Bagi Slamet, apa yang terjadi di Kodingareng bukan semata kesalahan teknis, melainkan konsekuensi dari model pembangunan yang tak peduli pada laut.

“Laut dipandang sebagai ruang kosong yang bisa diambil seenaknya, bukan sebagai ruang hidup masyarakat.”

Ia menekankan perlunya kebijakan berbasis ekoregion—menyesuaikan antara lingkungan dan kebutuhan warga yang tinggal di dalamnya. Pemerintah pusat, kata dia, boleh punya program, tapi eksekusi di daerah harus mendengarkan warga.

“Kalau tidak, mereka akan terus jadi korban.”

Sementara itu, nelayan seperti Syahrir di Kodingareng masih menanti laut kembali pulih, meski harapan itu makin jauh.

“Sekarang musim paceklik datang lebih panjang. Kami cuma bisa bertahan,” katanya.

Dan mungkin, untuk mereka, bertahan adalah bentuk perlawanan terakhir terhadap laut yang telah diubah bukan oleh alam semata, tapi oleh ambisi manusia. (mg1/IN)